Минтруд зафиксировал рекорд — безработные находят работу за пять месяцев. Но эксперты предупреждают о рисках: люди соглашаются на должности не по квалификации, компании снижают требования, растет текучесть. Рассказываем подробнее в ноябрьской подборке HR-новостей.

Россияне находят работу быстрее, чем когда-либо

Безработные россияне стали трудоустраиваться значительно быстрее — теперь на поиск работы уходит около пяти месяцев, сообщили в Минтруде. Это минимальный показатель за весь период наблюдений с 2009 года, когда средний срок составлял 7,4 месяца.

За последние три года в экономику вышли более 2 млн человек, общая численность работающих достигла 75 млн. По прогнозам, в 2026 году безработица останется на уровне 2,1%, а срок поиска работы может сократиться до четырех месяцев.

Что влияет на ситуацию? Минтруд называет несколько госфакторов, которые разбавляют статистику: развитие кадровых центров «Работа России» (в регионах с модернизированными центрами количество сервисов по подбору персонала выросло на 20%), реализация нацпроекта «Кадры» с бесплатным переобучением по 360 востребованным профессиям.

Однако эксперты предупреждают о рисках быстрого трудоустройства. Люди могут соглашаться на должности, не соответствующие их квалификации, что снижает мотивацию и производительность.

Почему сотрудники готовы перейти к конкурентам

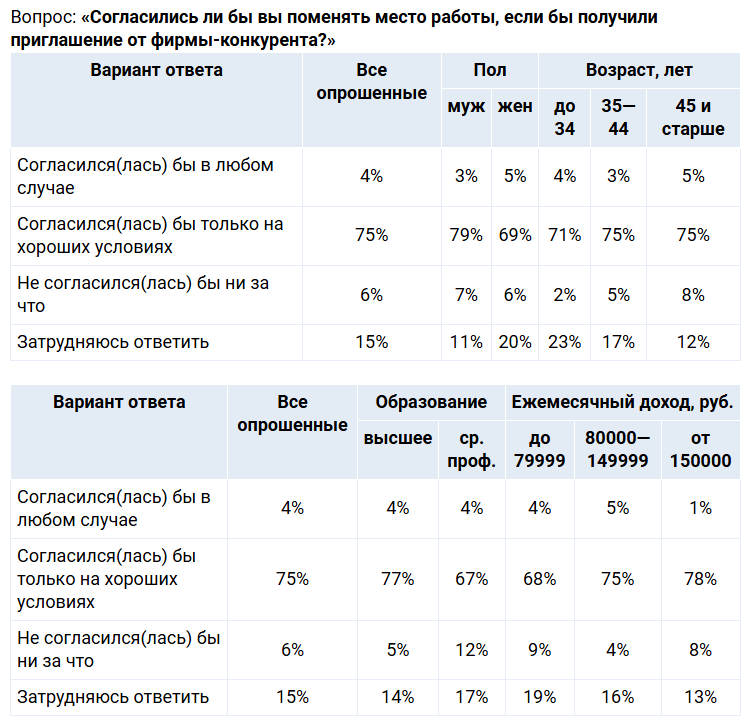

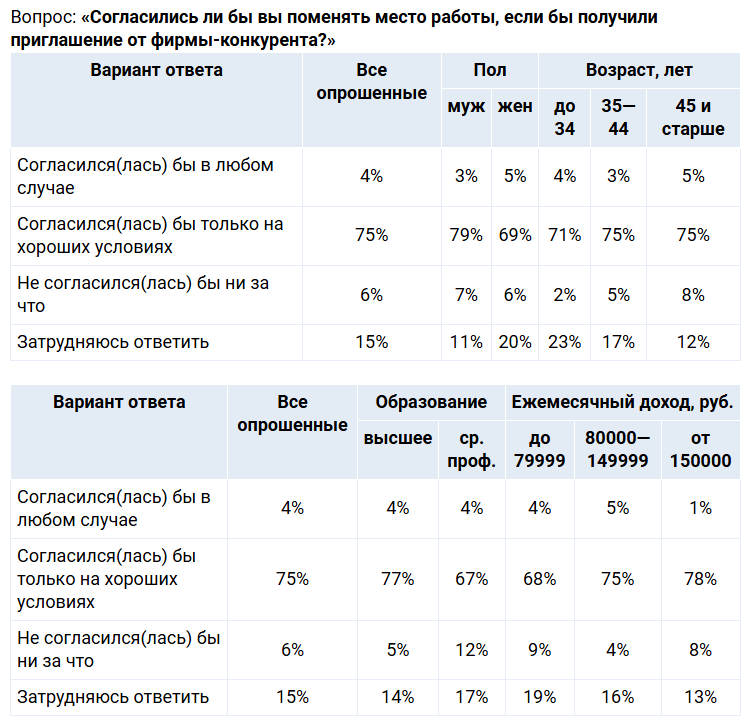

На фоне кадрового голода работники прекрасно осознают свою рыночную ценность — и не стесняются ею пользоваться. SuperJob выяснил: 79% работников не исключают переход к конкурентам. Из них 75% рассмотрят предложение при хороших условиях, 4% готовы уйти на любых условиях. Категорически против такого шага — только 6% респондентов.

Мужчины демонстрируют большую мобильность: 79% готовы к переходу против 69% женщин. Готовность сменить работодателя высока во всех возрастных группах, хотя среди сотрудников 45+ чуть больше тех, кто не хочет переходить к конкурентам.

Образование и доход влияют на решение: 77% респондентов с высшим образованием открыты для предложений (среди специалистов со средним профессиональным — 67%). Чем выше доход, тем больше готовность рассматривать привлекательные условия.

Что мотивирует переход? Безусловный лидер — более высокая зарплата (94% опрошенных). Повышение в должности важно для каждого второго. Далее следуют: удобный график работы (47%), расширенный пакет C&B (46%), возможность обучения за счет компании (39%), работа рядом с домом (39%).

37% привлекают интересные задачи, 31% — удаленка или гибридный формат, 23% — современные технологии работы, 19% — снижение нагрузки.

Что изменили бы россияне на месте своего руководителя

Что же нужно изменить, чтобы удержать людей? Может, стоит прислушаться к мнению самих сотрудников — у них есть четкие идеи. Сервис Работа.ру опросил 3200 человек из всех регионов России о том, какие решения они приняли бы, став начальниками. Приоритеты распределились следующим образом:

64% четко разграничили бы зоны ответственности в команде. 42% занялись бы укреплением дисциплины и провели оценку персонала. 37% внедрили бы систему премирования. 32% увеличили бы частоту тренингов и программ повышения квалификации.

24% создали бы новую корпоративную культуру, 21% расширили бы социальный пакет, включая ДМС. По 18% респондентов повысили бы зарплату отделу или изменили график работы.

14% наняли бы дополнительных специалистов, 13% чаще организовывали корпоративы. По 11% повысили бы собственную зарплату или провели сокращение штата. 8% ввели бы штрафы за опоздания, столько же предпочли бы сохранить статус-кво.

Результаты показывают, что сотрудники видят основные точки роста в четкости процессов, развитии персонала и мотивационных системах.

Креативность возглавила список востребованных soft skills

64% хотят четкого разграничения зон ответственности, а треть — больше обучения. И это логично: требования к компетенциям стремительно меняются. «Авито Работа» проанализировала вакансии с указанием soft skills за III квартал 2025 года. Креативность стала лидером среди «мягких» навыков — ее упоминают на 45% чаще, чем год назад.

Однако для разных специальностей приоритетны различные компетенции. Коммуникабельность в 2,6 раза чаще требуют от инженеров и научных сотрудников. Креативность в 2,5 раза чаще ожидают от работников розничной торговли.

Стрессоустойчивость стала важнее для водителей и курьеров. Многозадачность чаще упоминается в вакансиях операторов спецтехники и специалистов по перевозкам. Пунктуальность на треть чаще требуется финансистам и логистам.

Самые высокие зарплатные предложения получают специалисты с развитыми soft skills: водители-дальнобойщики с пунктуальностью, инженеры-технологи с многозадачностью, стоматологи с коммуникативными навыками.

На рынке труда появился новый технологический тренд

Способность мыслить нестандартно ценится все выше, потому что меняется сама структура профессий. Появляются специальности, о которых год назад никто не слышал. В России резко вырос спрос на специалистов новых технологических направлений. В некоторых регионах интерес к таким профессионалам увеличился на 11–41%, выяснили «Известия».

Проектировщики аддитивных технологий создают цифровые модели и управляют оборудованием для печати объектов — от медицинских протезов до промышленных деталей. С начала года опубликовано около 1000 вакансий в этой сфере. Лидируют Москва (41% предложений), Петербург (15%) и Свердловская область (11%).

Инженеры IoT разрабатывают экосистемы умных устройств для промышленности, безопасности и городской инфраструктуры. Появилось около 400 вакансий, половина — в Москве и Петербурге, также активен спрос в Новосибирске и Владивостоке.

Эксперты связывают тренд с импортозамещением и цифровизацией. Инвестиции в цифровизацию в 2025 году достигнут 6 трлн рублей. Одновременно автоматизация затрагивает традиционные профессии: операторов call-центров, копирайтеров, SMM-менеджеров. HR-специалистам важно учитывать эти изменения при планировании развития персонала.