Spotify отказалась от традиционных отделов в пользу «племен» и «отрядов». Haier разбила компанию на 4000 микропредприятий. Десятки других компаний экспериментируют с гибкими структурами. Тренд очевиден: будущее за навыковыми кластерами, а не департаментами.

Почему департаменты больше не работают

Департаменты создавались для индустриальной эпохи с предсказуемыми процессами и четким разделением труда. Сегодня они превратились в бункеры, которые замедляют обмен информацией и блокируют инновации. Департаменты, казалось бы, делают механизм компании более управляемым, но они же множат сложности:

- Проблема согласований. В традиционных структурах идея проходит в среднем 5-7 уровней согласования. Маркетинг придумал кампанию — нужно согласовать с продуктом, продажами, финансами, юристами, IT. А если на каждом уровне задержка, корректировки, потеря изначального замысла? В навыковых кластерах — максимум 2 уровня, потому что все нужные специалисты уже в команде.

- Парадокс специализации. Чем глубже экспертиза в одной области, тем хуже видение целостной картины. Инженер видит техническое решение, но не понимает, как оно влияет на пользовательский опыт. Маркетолог создает кампанию, не зная технических ограничений продукта. Каждый оптимизирует свой участок, а общий результат страдает.

- Информационные барьеры. Департаменты создают стены — у каждого свои встречи, свои чаты, свои документы. Критическая информация застревает внутри отделов. Когда проблема требует межфункционального решения, начинается согласование, перекладывание ответственности, потеря времени…

Навыковые кластеры решают организационные проблемы через междисциплинарность: в одной команде собраны все компетенции, необходимые для решения задачи.

Механика кластеров: опыт Spotify

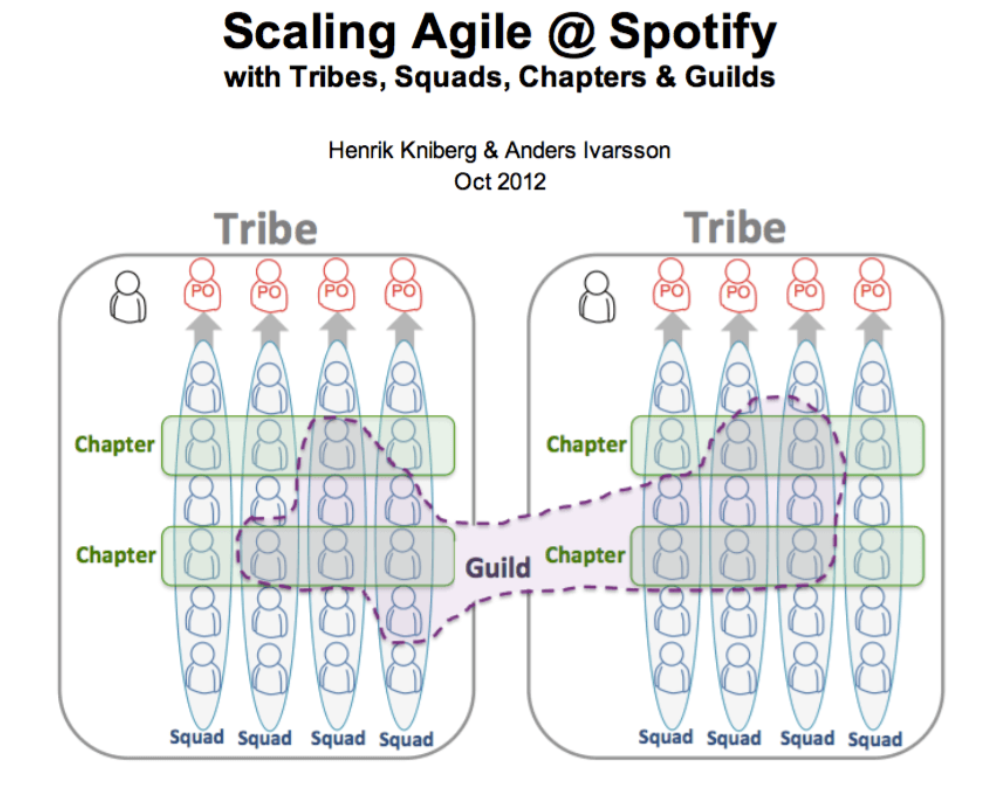

Spotify создала модель, которая стала эталоном. Четыре уровня организации заменили традиционную иерархию.

Отряды (squads) — автономные команды до 8 человек. Каждый отряд — это мини-стартап с полным циклом компетенций: дизайнеры, разработчики, аналитики, тестировщики. Они отвечают за конкретную часть продукта от идеи до реализации. Не нужно ждать другую команду или департамент.

Племена (tribes) — объединение отрядов, работающих над связанными продуктами. Обычно до 100 человек. Племя обеспечивает координацию между отрядами, делится ресурсами, синхронизирует направление движения.

Главы (chapters) — горизонтальные сообщества специалистов одного профиля из разных отрядов. Все фронтенд-разработчики, все дизайнеры, все аналитики. Глава решает профессиональные вопросы: стандарты, обучение, карьерный рост. Это ответ на опасение, что в кросс-функциональных командах профессионалы потеряют экспертизу.

Гильдии (guilds) — неформальные группы по интересам. Любой может создать гильдию вокруг темы: машинное обучение, дизайн-системы, тестирование производительности. Это пространство для обмена знаниями за пределами формальных структур.

Ключевые принципы модели: автономность вместо контроля, выравнивание целей вместо иерархии, доверие вместо отчетности. Это не анархия — это высокоорганизованная система с четкими правилами взаимодействия.

Не обязательно быть IT-гигантом, чтобы внедрить похожие практики. Умные цифровые системы управления персоналом, такие как комплексное решение Мираполис HCM и экосистема Мираполис Таланты помогают формировать проектные команды на основе анализа компетенций. Система показывает, какие навыки есть у сотрудников, помогает подобрать оптимальный состав команды под задачу, отслеживает загрузку специалистов. Технология делает навыковые кластеры управляемыми даже в крупных организациях.

С чего начать трансформацию

Переход к навыковым кластерам не происходит в два счета, нужно совершить определенные шаги:

- Начните с пилота. Выберите один проект и сформируйте под него междисциплинарную команду. Не пытайтесь сразу перестроить всю компанию. Соберите дизайнера, разработчика, аналитика, маркетолога — всех, кто нужен для полного цикла. Дайте им автономность, четкую цель, ресурсы. Замерьте результаты: скорость, качество, удовлетворенность команды.

- Картируйте навыки. Создайте базу компетенций всех сотрудников. Не только официальных — часто самые ценные навыки скрыты. Разработчик, который увлекается UX-дизайном. Аналитик с опытом проектного управления. Маркетолог, понимающий в аналитике данных. Эти пересечения компетенций — золото для кластеров.

Читайте также: От хаоса к системе: как создать таксономию навыков, которая работает.

- Определите правила игры. Автономность не значит хаос. Нужны четкие границы: какие решения команда принимает сама, какие требуют согласования. Как измеряется успех. Как строится коммуникация с другими командами. Принципы приоритизации задач.

- Обучите лидеров. Переход от командования к фасилитации требует новых навыков. Лидер кластера — не начальник, который раздает задачи. Это человек, который убирает препятствия, создает условия для работы, помогает команде самоорганизоваться. Это требует обучения и перестройки мышления.

- Масштабируйте успех. Если пилот сработал, расширяйте модель. Но не копируйте слепо — учитывайте уроки, адаптируйте под другие задачи. Постепенно увеличивайте число кластеров, отслеживайте эффект, корректируйте подход.

И, главное, поддерживайте трансформацию через обучение: создавайте программы для лидеров кластеров, курсы по кросс-функциональной работе, материалы по agile-методологиям. Экосистема Мираполис Таланты позволяет быстро разворачивать обучающие программы для команд и отслеживать прогресс их развития. Это особенно важно на этапе масштабирования, когда количество кластеров растет, а потребность в единых стандартах работы становится критической.

Важный момент: трансформация требует времени и терпения. Первые месяцы команды адаптируются к новому формату, учатся принимать решения самостоятельно, выстраивают горизонтальные связи. Это нормально. Главное — не сворачивать эксперимент при первых сложностях, а анализировать препятствия и помогать команде их преодолевать.

Главные выводы

Департаменты были решением для индустриальной эпохи, но сегодня навыковые кластеры дают компаниям то, что критически важно для выживания: скорость адаптации, междисциплинарность мышления и гибкость в принятии решений. Команда из data scientist, дизайнера и психолога решит задачу лучше трех аналитиков. Не потому что они умнее, а потому что видят проблему с разных сторон, работают без бюрократических согласований и несут ответственность за результат целиком.

Будущее за организациями-сетями, где команды собираются под задачу и распадаются после ее решения. При этом не нужно быть IT-гигантом, чтобы двигаться в этом направлении — начните с одного проекта, одной команды, одного эксперимента, измерьте результат и масштабируйте успех.